Com’è andata finora

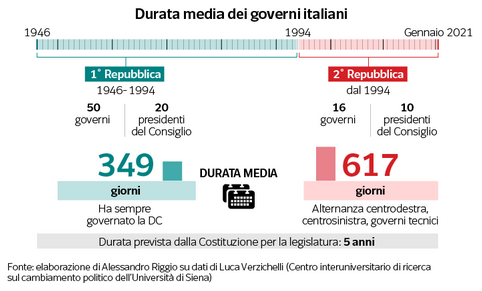

Nei 75 anni di storia repubblicana abbiamo avuto 66 governi e 29 presidenti del Consiglio e le crisi – ossia il tempo che trascorre tra le dimissioni di un governo e il giuramento del nuovo – occupano complessivamente 1.510 giorni, cioè più di quattro anni. Dal 1994, con la seconda Repubblica, si succedono 16 governi con 10 premier, durata media 617 giorni.

Tre crisi di governo portano a elezioni anticipate: Dini 1995, Prodi II 2008 e Monti 2012. Sei i rimpasti all’interno della stessa maggioranza: Prodi I, D’Alema I, D’Alema II, Berlusconi II, Letta e Renzi. Tre le nuove alleanze con cambio di maggioranza senza andare a elezioni: Berlusconi I, Berlusconi IV e Conte I. Infine tre alleanze per arrivare a elezioni alla scadenza della legislatura: Amato II, Berlusconi III e Gentiloni. Poi c’è la crisi di governo in corso innescata da Renzi. Nello stesso periodo, ovvero negli ultimi 26 anni, in Francia ci sono 5 presidenti (Mitterand, Chirac, Sarkozy, Hollande e Macron); 5 in Spagna (Gonzalez, Aznar, Zapatero, Rajoy e Sanchez), 3 cancellieri in Germania (Kohl, Schroder e Merkel).

Chi innesca la crisi ci guadagna?

La storia ci dice che chi innesca la crisi di solito non fa una bella fine. Umberto Bossi, dopo aver fatto saltare il governo Berlusconi, alle elezioni del 1996: la Lega riceve più voti – passando dall’8,4 al 10% – ma deve uscire dalla coalizione di centrodestra, dimezzando così i seggi in Parlamento (da 178 a 86). Fausto Bertinotti, artefice della crisi del governo Prodi nel ‘98: alle elezioni politiche del 2001 Rifondazione Comunista passa dall’8,5 al 5% e perde i due terzi dei seggi (da 46 a 15).

Per Clemente Mastella abbattere Prodi significa fare sparire la sua Udeur, ma lui resta in politica passando al Pdl come parlamentare europeo. Nel 2014 Matteo Renzi fa cadere il governo Letta. Incassa subito diventando il presidente del Consiglio più giovane della storia repubblicana e prende il 40% dei voti alle Europee. Ma tempo due anni e nel dicembre 2016 è costretto a dimettersi dopo il fallimento del referendum costituzionale, contro il quale si schiera anche parte del suo partito. Matteo Salvini, che fa cadere nell’agosto 2019 il Conte I, secondo i sondaggi perde in un anno quasi 10 punti. Cosa succederà all’Iv di Renzi non lo sappiamo. In compenso i continui cambiamenti hanno un costo «inquantificabile» per il sistema-Paese.

Lo spoils system

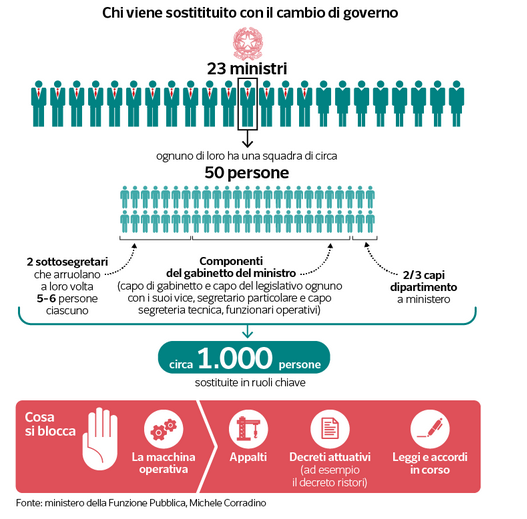

In media per mettere in piedi una nuova maggioranza senza votare ci vogliono 10 giorni. Se si va alle elezioni, per formare un governo ci vuole circa un mese. Il primo presieduto da Conte richiede una gestazione di 70 giorni. Ma prima che la macchina torni operativa occorre più tempo. Quando cambiano i 23 ministri cadono anche gli uomini-chiave che si erano scelti: capo gabinetto, capo dipartimento, capo legislativo, capo segreteria tecnica, tutti i vice, e funzionari. Conseguenza: con un passaggio di consegne che riguarda in pratica oltre mille persone e, considerando che gli incarichi raramente coincidono con competenze specifiche, tutto quello che non è ordinaria amministrazione si paralizza per un periodo che può durare fino a 5 mesi. Restano invece in carica fino alla scadenza dell’incarico (3 o 5 anni) i direttori generali. Vuol dire che per esempio un direttore generale nominato da un ministro di centrodestra può remare contro il nuovo ministro del Pd. E questo può provocare ulteriori impedimenti.

Cosa si blocca fra un governo e l’altro

Nel 2018 il nuovo ministro dello Sviluppo si prende due mesi per leggere le carte dell’accordo di vendita dell’Ilva (già pronto). È un suo diritto, ma ritardare di 2 mesi la vendita dell’Ilva, che poi viene fatta tal quale, ci costa 80 milioni di euro. Si ferma il Tap in Puglia. Poi viene fatto senza cambiare nulla. Il continuo «andiamo avanti, no ci fermiamo» con la Tav ha un prezzo: 600 milioni in tre anni. Prendiamo il decreto Ristori: lo deve firmare il ministro dell’Economia, ma a redigerlo è il capo del legislativo che è decaduto. Occorre nominarne un altro che deve impratichirsi, intanto il ristoratore che deve avere il bonifico aspetta e spera. Il fondo per ricapitalizzare le piccole medie imprese va su un binario morto. I tre miliardi per le politiche attive per il lavoro sono stati stanziati, bisogna decidere in fretta come spenderli. La crisi frenerà anche questo, mentre i disoccupati si avvicinano ai 3 milioni. Ricominciare da capo con i 209 miliardi del Recovery, dove il fattore tempo è sostanza, ci espone al rischio di perdere soldi. I rallentamenti sono inevitabili al temine di ogni legislatura, ma se capitano ogni uno o due anni sono devastanti perché pesano sulla produttività, sul pil, sul debito.

Spread e investimenti esteri

Le variazioni dello spread, considerato l’indicatore principale per misurare il rischio-Paese, sono influenzate dall’instabilità politica, dalla litigiosità di un governo e dal tipo di politiche attuate. I 70 giorni di gestazione per dar vita al primo governo Conte fanno impennare lo spread di 100 punti, passando da 144 a 241. Il costo per il sistema Paese è stimato in circa 10 miliardi. Mentre lo studio «Populismo, rischio politico ed economia. Una lezione dall’Italia», pubblicato lo scorso 28 aprile, mostra un aumento dello spread durante il Conte 1 di 120 punti rispetto al periodo settembre 2014 – maggio 2018. Settanta punti base sono ricondotti al rischio politico, che si traducono in aumento del debito pubblico di quasi 5 miliardi di euro. I maggiori fondi globali (come Macquarie, BlackRock, Blackstone, Brookfield) stanno facendo piani per investire di più nelle infrastrutture italiane nei prossimi 12 mesi. Per il 79% di loro c’è un ostacolo: l’instabilità politica e regolatoria. Un fattore che impatta anche sugli investimenti esteri in imprese italiane (Foreign Direct Investment, FDI), dove l’effetto delle riforme non lo vedi subito, ma si produce negli anni. Sia in positivo che in negativo. Per la Trade & Investment Agency, ossia l’Agenzia per il Commercio e gli investimenti, dopo una serie di riforme attuate dal 2011, nel 2019 l’FDI Confidex Index vede classificata l’Italia all’ottavo posto a livello mondiale e al quarto nell’Ue dopo Germania, Gran Bretagna e Francia. Grazie a quelle riforme negli ultimi due anni abbiamo guadagnato 5 punti.

Fragilità internazionale

Le continue alternanze impediscono di costruire una direzione di marcia e rafforzare le relazioni. Negli ultimi 10 anni nelle 87 riunioni del Consiglio europeo che definiscono l’agenda politica dell’Ue, l’Italia partecipa con sei diversi premier. La Francia e la Spagna con tre, la Germania con uno. Nelle 10 riunioni del G7, che riunisce gli Stati economicamente più importanti del Pianeta, il numero di riunioni massime a cui partecipa lo stesso premier italiano sono 3 contro 10 della Germania; 7 di Usa, Giappone e Regno Unito; 5 di Canada e Francia. Senza continuità è più difficile incidere sugli scenari internazionali, come in Libia. Fino al 2018 le uniche interlocuzioni sono con l’Italia, poi smettiamo di occuparcene. E così la Turchia prende il controllo della Tripolitania e la guardia costiera libica dipende dal comando militare turco. Oggi se vogliamo trattare sui flussi migratori dobbiamo pagare Erdogan.

Come ne usciamo?

Ma perché siamo messi così? Per tre ragioni e tutte con il nobile scopo di concentrare il potere nelle mani del Parlamento, ma che nella pratica consentono di trasformare ogni oscillazione in un terremoto. Il primo punto sta dentro l’articolo 70 della Costituzione: ogni legge deve essere approvata da Camera e Senato, e questo raddoppia il potere di veto dei partiti. Il secondo dentro l’articolo 67: è possibile essere eletti con un partito e, durante la legislatura, passare a un altro. Questo rende possibile ogni forma di ribaltone e anche di corruzione. Il terzo è dentro la legge elettorale: se un partito non prende il 51% dei seggi non può governare da solo, ma deve trovarsi degli alleati e questo significa che anche il mal di pancia di un partito con il 3% può far crollare un governo. Un problema che non è mai stato risolto nonostante negli ultimi 27 anni la legge elettorale sia cambiata 4 volte (Mattarellum, Porcellum, Italicum e Rosatellum).

Anche in Germania il governo è sostenuto da coalizioni ampie, ma non implode sia per una consolidata cultura di governo, sia per l’istituto della sfiducia costruttiva: se per dire il Bundestag vuole mandare via la Merkel deve prima eleggere a maggioranza un suo successore, evitando così crisi al buio. La Francia, invece, dal 1958 è una Repubblica semipresidenziale, dove il presidente è eletto direttamente dal popolo. Le strade per uscirne alla fine sono solo due: una riforma costituzionale che dia al governo più poteri e maggiore stabilità, e la deve votare il popolo. O il popolo in Parlamento ci manda onorevoli di miglior qualità. Altrimenti questo abbiamo.

Fonte: DataRoom, Corriere della Sera 18 gennaio 2021- di Milena Gabanelli e Simona Ravizza